“사람은 적어도 하루에 한 번은 노래를 듣고, 좋은 시를 읽고, 아름다운 그림을 봐야 한다”고 괴테는 말했습니다.

그림과 함께 시를 읽는다면 정말 좋습니다. 여기 시를 쓰는 사람이 그림에 빠지기도 하고, 미술관장이 시를 배달하기도 하는 이야기가 있습니다.

『고흐 씨, 시 읽어 줄까요』

이운진 ∣ 사계절 ∣ 2016년 ∣ 240쪽

시인은 힘찬 삶을 꿈꾸었던 만큼 지쳐 가던 시절, 화실을 동경하던 어릴 적 마음으로 그림 보는 사람이 되어 시와 그림 사이를 여행하듯 지냈다고 합니다. 자신에게 슬픔을 포옹하는 일임을 알게 해 준 시와 그림 속 목소리를 글로 썼습니다. 시작은 우연히 고흐의 <슬픔>을 보면서. 그림 속 여자가 되어 눈물을 흘렸고 그림 속에 담긴 화가의 마음을 시처럼 읽고, 시인이 쓴 이미지를 한 폭의 그림처럼 상상하게 되었다고 합니다. 이후 자신의 삶을 다시 살아나게 하는 것 같았다고. 이곳 전시실 3곳에 그림과 시가 마련되어 있습니다.

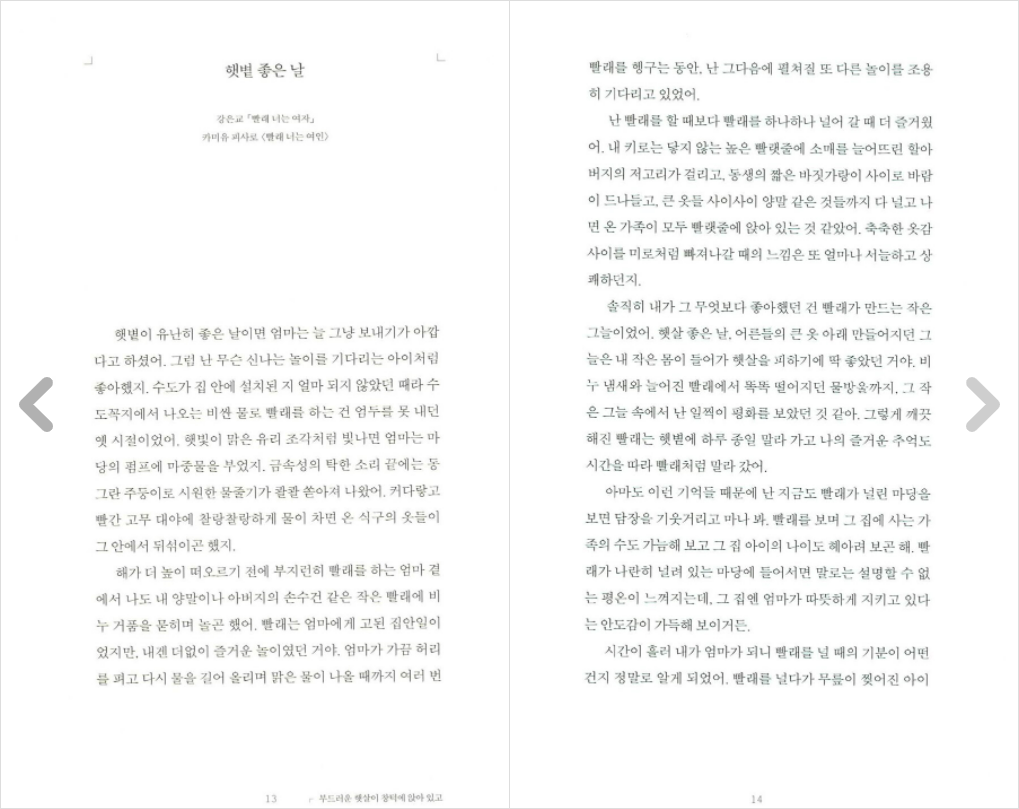

시인은 햇볕이 유난히 좋은 날이면 그냥 보내기 아깝다던 어머니가 떠올랐습니다. 강은교의 시를 읽고 매일 반복되는 일상에 지칠 법한 여인이 그날도 빨래를 널다가 눈부신 햇살에 빨래보다 먼저 자신을 널어보는 거라고. 카미유 피사로 <빨래 너는 여인> 그림 속 마당에도 햇볕이 내리고 풀꽃이 피었고, 주위는 고요했으며, 엄마의 시선과 아이의 시선이 만나는 빈 공간마저 온기로 가득해 보였다고. 학창시절도 꺼냅니다. 점심시간이면 도시락 뚜껑을 다 열지 않고 혼자 점심을 먹는 친구 이야기입니다. 도시락 속 식은 감자에서 나는 독특한 냄새를. 고흐의 <감자 먹는 사람들>과 김선우 시인의 <감자먹는 사람들>이 함께 합니다. 시인은 슬픈 일이 있을 때 한바탕 울고 나면 기분이 좋아지는데, 눈물을 통해 스트레스 호르몬이 배출되기 때문이라고 말하면서 <울고 있는 마돈나>그림을 말합니다. 자신을 더욱 아프게 하는 건 흘러내리지 않고 뺨에 방울져 맺혀 있다는 것. 성미정의 <눈물은 뼛속에 있다는 생각>시에서, 자신은 슬프면 울어도 괜찮다고, 아니 울어야 한다고 말하고 싶다고 합니다.

『신현림의 미술관에서 읽은 시』

신현림 ∣ 서해문집 ∣ 2016년 ∣ 288쪽

시인은 스무살 무렵 서양화과 지망생에서 디자인과 입학과 자퇴, 폐병과 불면증으로 앓으며 세계명화와 미술서 탐독으로 이어졌다고 합니다. 고흐, 마티스, 뭉크 같은 화가 그림을 자신의 방 벽에 붙여 두고 살았다고. 오윤의 친구였던 시인 정희성은 그를 먼저 떠나보내고 추모시를 씁니다. 정통 민화를 목판에 옮겨 온 그의 빛나는 미학은 정희성의 <판화가 오윤을 생각하며>를 읽는 동안 애달픔으로 번진다고 시인은 말합니다. 아직 해야 할 일이 많았던 작가의 41살 짧은 생은 그래서 아프다고. 신경림 시인은 평생을 낮고 소외된 자들에게 한결같이 귀를 기울인 사람이라고 합니다. 눈이 어두워지고 귀가 멀어 오히려 세상의 모든 것이 더 아름다웠다는, 역설적이어서 더 숙연해지는 시를 세상에 내놓았다고 합니다. 그때 추사 김정희를 떠올리며 <세한도>를 말합니다. 덩그러니 홀로 떨어진 집, 메마른 듯 보이는 고목 몇 그루가 전부인 그림. 저자는 누군가 인생의 ‘세한도’가 하나쯤은 있을 것이라고, 그저 버틸 수밖에 없는 날들, 춥고 곤궁한 날들이. “늙어 간다는 건 계속 새로운 문턱을 넘은 일”이라는 구절이 가슴 안에 뿌리를 내린다고 합니다. 임경섭의 <와시코브스카의 일흔여섯 번째 생일>시입니다. 그러면서 고향인 아이오와 주의 풍경과 그곳을 지키는 주민들을 고전적인 화법으로 그린 그랜트 우드의 <식물을 든 여인>과 연결 시킵니다. “죽음이 내 문 앞에서 노크하면” 구절이 나오는 게른하르트 <아>와 페르디낭 호들러의 <선택받은 자>를 연결합니다. 아이는 마치 돌멩이처럼 앉아 있고 천사들이 아이를 지켜주듯 빙 둘러싸고 있는 그림입니다. 이밖에 폴 베를렌, 칸딘스키, 푸시킨, 에드가 드가, 황지우, 폴 세잔, 미켈란 젤로, 고형렬, 반 고흐, 쿠르베, 이덕규, 모네, 뭉크, 파울 클레, 곽효환, 이문재, 백무산 등 작가들의 작품이 어울립니다.

『시를 좋아하세요』

이명옥 ∣ 이봄 ∣ 2016년 ∣ 292쪽

미술관장인 저자는 어릴 적 꿈이 시인이 되는 것이고, 지금도 시를 좋아한다고 합니다. 우연한 계기로 시를 좋아한다는 사실을 아는 지인 중 한 사람에게 일주일에 시 한 편씩 추천하게 되었고, 감상평을 주고받다가 서로 무슨 생각을 하는지 알게 되었다고 합니다.

이생진의 시 <초설에게>는 시인이 화자가 되어 제자인 시인 초설에게 시에 대해 자신의 생각을 이야기하듯 들려주는 내용입니다. 시가 어렵지만 대화 상대자가 있으면 친근감이 생기고 편안하게 음미할 수 있다고 합니다. 함께 하는 그림은 정병국의 <무제>인데, 강렬한 푸른 색조로 물든 화면 한가운데 깊은 생각에 잠긴 한 남자의 모습이 보이는 그림입니다.

에밀리 디킨슨의 <책>이라는 시는, 작가 작품 중 밑줄긋기하고 싶은 작품이 많고, 책을 찬양하는 명시를 지었고, 독서법을 알려주기 때문이라고. 함명수의 <책>이라는 그림은 책을 사랑하는 마음이 강렬해질 것 같아서 골랐다고 합니다. 포근한 털실 질감의 책과 구불구불한 질감으로 그린 문장과 나비를 대비 시켜 표현한 작품입니다. 메리 엘리자베스 프라이의 시 <내 무덤 앞에 서서 울지 말아요>는 죽음이 삶과의 단절이 아니라 둘은 하나이며, 이승과의 아름다운 작별이라고 노래하는 작품이라고. 이일호의 <생과 사> 그림에서도 산 자와 죽은 자가 공존합니다. 죽음은 산 자를 깨워 자신의 존재를 알리려고 한다고. 6개의 장으로 나누어 시와 그림을 이야기합니다. 삶의 강약조절을 이야기한 김수영의 <봄밤>과 김창겸의 <정원여행>, 나무가 가르쳐준 삶을 이야기한 천양희의 <오래된 나무>와 이명호의 <나무 2번> 등 시와 그림이 함께 합니다.

주상태

오늘도 사진과 책, 책과 사진 사이를 시계추처럼 오간다!

60+책의해 홈페이지에 실린 글의 저작권은 글쓴이에게, 이미지의 저작권은 창작자에게 있습니다.

모든 저작물은 비상업적 목적으로 다운로드, 인쇄, 복사, 공유, 수정, 변경할 수 있지만, 반드시 출처(60book.net)를 밝혀야 합니다. (CC BY-NC-SA)